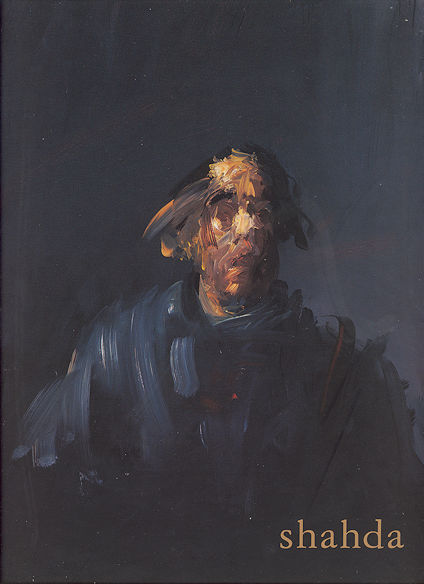

SHAHDA

Artiste peintre

1929 - 1991

Al-Azizya - Aix-en-Provence

IBRAHIM SHAHDA

« Quand je réfléchis à mon travail, je pense que tout mon travail est portrait. Les choses emprisonnent une présence ; j’ai besoin d’approcher ce mystère, ce calme dans les choses. »

En Égypte, Ibrahim Shahda grandit entre Suez, Al-Arich, Al-Azizya et Zagazig, entouré de ses frères et de ses soeurs, d’un père aimé, et qui mourra, comme l’un de ses frères d’ailleurs, du choléra, et d’une mère affectueuse. Il découvre la création à travers les dessins de ses maîtres d’école et, à dix-huit ans, soutenu toujours par son père, il entre aux Beaux-Arts du Caire. Son professeur y est un Savoyard, Pierre Beppi-Martin, qui lui parle de l’art français et des musées parisiens. Après ses études, il continue à évoluer dans un milieu francophile et, son service militaire fini, un prix et aussi l’argent gagné grâce à ses premières ventes en poche, il embarque pour la France. On est en décembre 1955. Shahda a 26 ans. Il ne reverra plus, ni son pays, ni les siens.

« Mon Égypte à moi, c’est l’Égypte de mon enfance et de mon adolescence ; j’ai rêvé mon Égypte à moi. »

À Paris, il est élève libre aux Beaux-Arts et suit les cours de Jean Souverbie. Déçu, sur le point de se décourager, il se laisse pourtant entraîner à Carpentras, où il fait la connaissance de ceux qui deviendront ses amis et aussi ses soutiens enthousiastes, au premier rang desquels Paul Surtel. En 1958, il participe au Prix du Festival d’Avignon avec un tableau intitulé « La Femme en noir » (aujourd’hui conservé au Musée Calvet). Bernard Buffet, conquis, convainc les autres membres du jury et Shahda gagne. Un mois plus tard, un autoportrait lui vaut le Prix de la Ville d’Aix-en-Provence. Mais insatisfait de lui-même, sentant les pièges, les influences, la répétition, la tentation de la joliesse aussi, il continue de chercher sa voie ailleurs, dans la solitude, dans l’étude et le travail toujours recommencés.

« Mon sentiment était bouleversé par ce que je voyais à Paris, l’art moderne, l’art contemporain. [...] J’étais complètement perdu dans la peinture, je ne savais pas, je n’arrivais pas à trouver. »

Il hésite, il retourne à Paris, part en Bretagne, revient en Provence, alterne les séjours, lutte avec le dénuement. C’est en 1966 qu’il se fixe à Aubignan, à La Mayolle. Il y peint à la lumière du jour, d’après nature, portraits et autoportraits, toujours et encore, et puis paysages, natures mortes et fleurs. Ses tourments ne cessent pas pour autant. Au travail et à l’exaltation succèdent toujours le sentiment d’impuissance et l’inaction. Il expose cependant régulièrement, à Carpentras, à Avignon et aussi, en 1969, au Centre culturel d’Égypte, à Paris.

La maladie le frappe en mai 1975. Shahda a 45 ans.

« Quand je suis tombé malade, c’est là que j’ai fait face à moi-même vraiment. »

Il ne se voyagera plus. Les soins, chimiothérapie, radiothérapie, laser, le laisseront fatigué. La rechute, en 1985, l’accablera davantage encore. Il peint, avec intensité. Les paysages des environs, les objets de l’atelier, des fleurs, des visages – son visage...

« Je ne sais pas pourquoi je fais ces formes, ce sont des sentiments qui se dégagent de moi. [...] Le présence est importante et à partir de là on crée son ambiance sur la toile. L’œil regarde, l’esprit accepte ou rejette ou démolit. »

Shahda meurt le 28 août 1991 à l’hôpital d’Aix-en-Provence.

« Un grand peintre est un inventeur de formes, il a trouvé quelque chose, une nouvelle voie, il fait école. Moi je n’ai rien fait de neuf, rien inventé, j’ai suivi mon émotion... »

Monographie Shahda

Le texte ci-dessus est très largement inspiré du chapitre « Shahda,

une approche » dans le livre que Madame Anita Shahda, veuve du peintre,

a consacré à l'œuvre et à la vie de celui-ci.

Il a été imprimé en 2014 par les soins de Rimbaud à Cavaillon

et peut-être commandé sur ce site.

266 pages, avec un catalogue de 160 reproductions en couleur

ISBN 978-2-9542557-0-5

Dans un carton à dessins, Shahda a collectionné les reproductions des œuvres qu’il a aimées et étudiées toute sa vie. Il y Rembrandt, des Autoportraits, bien sûr, Bethsabée au bain,... Vélasquez, Van Gogh, Cézanne, Manet, mais aussi Le Greco, Goya, Rubens, Frans Hals, la peinture italienne, celle du XXe siècle, le Douanier Rousseau, Modigliani, Soutine, Kokoschka, de Kooning,...

Autant d’admirations, autant de leçons, autant d’impératifs éthiques aussi pour celui dont la peinture acquerra une indéniable liberté, où la touche est aussi importante que le sujet, où la sensation l’emporte toujours sur la simple représentation, pour pénétrer au cœur de l’existence des choses et des êtres.